什麼才是真正的美好生活?是以生命的長短來衡量,還是以生命中珍貴時刻的豐富程度來判斷?隨著世界的演變,我們對長壽的理解也必須隨之改變。對於亞洲人而言,這意味著不僅僅是追求長壽和無病無痛的生活,還包括注重健康與財富,並透過財務解決方案以享受更好的生活。

《宏利亞洲康健調查》深入探討了這些主題,在亞洲各地包括中國、香港、台灣、日本、新加坡、越南、印尼、菲律賓和馬來西亞進行調查,分析了亞洲各地人們如何重新詮釋長壽和幸福的意義。調查還探討了他們信念與行為之間的差距與解決方案,以幫助他們實現理想的生活方式。以下是台灣的調查結果與分析。

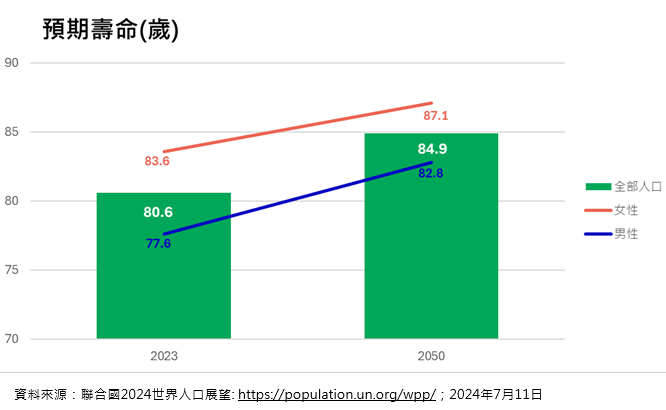

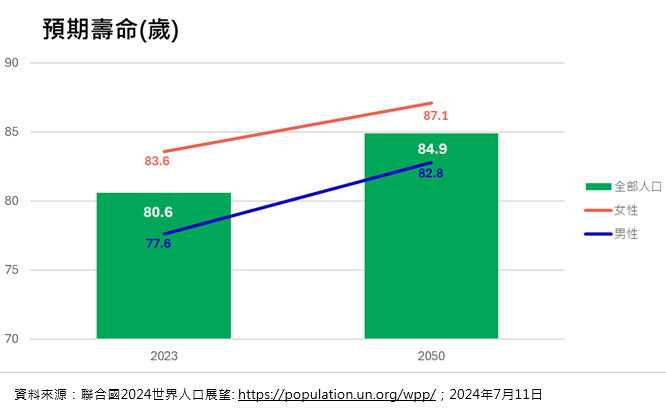

聯合國預測,到2050年,台灣人的平均預期壽命將升至84.9歲,比2023年的預期壽命增加了4.3歲。

此外,到2050年,女性的平均預期壽命預計將達到87.1歲,而男性則為82.8歲。隨著醫療技術的進步以及生活條件的改善,使得人們的壽命得以逐年延長。

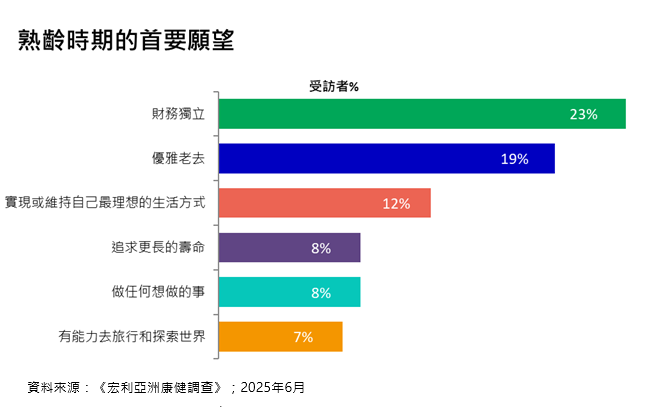

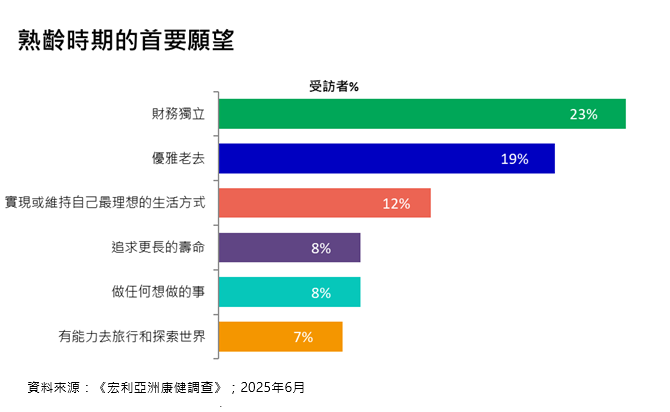

根據我們的調查結果,對台灣人而言,財務獨立、優雅老去,以及實現或維持自己最理想的生活品質與方式,比起在年老或退休後單純追求更長的壽命來得更重要。

事實上,只有8%的台灣受訪者將延長壽命列為他們的首要願望。

這顯示出一個明確的趨勢,長壽已不再僅僅是增加「生命的年數」,而是要在「為年數增加生命的質感」。

一種對年老的新觀點正在逐漸成形:人們不再只關注延長壽命,而是更加重視活得更充實、更有意義,並將擁有豐富、充滿熱情與目標的人生視為優先,尤其是隨著年齡增長之後。

調查顯示,在台灣,有54%的受訪者秉持這樣的觀點;其中,有23%最希望年老時能完全財務獨立,無需依賴他人協助,19%則最希望維持身心狀態,能優雅從容地老去,12%則最希望實現嚮往的生活品質與生活方式。只有8%的人最希望能活得長久。

當被問到為什麼延長壽命不是最重要的考量時,台灣民眾的回答與亞洲整體結果基本一致,都顯示出一種根本性的優先順序轉變:他們更加重視在年老時保持身體、心理與財務的健康,以維持自主性並有尊嚴地老去。

也有一些人表達了對身體與認知能力退化的擔憂,這進一步激發了他們想要活得有活力的渴望。

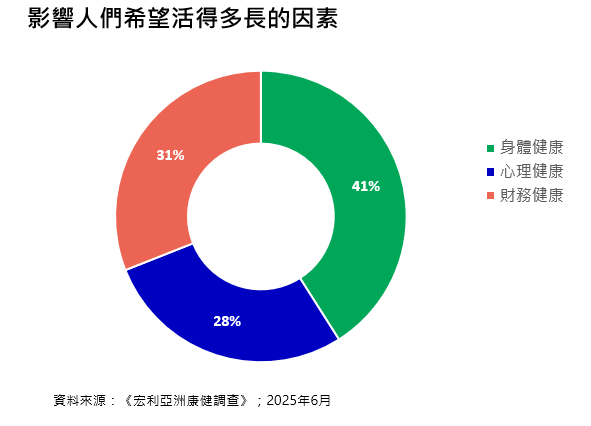

台灣的受訪者認為,身體健康、心理健康與財務健康在決定他們希望活到幾歲時,比重略有差距,而其中又以「身體健康」被視為最優先考量。

達成「健康壽命」(指以良好健康狀態生活的平均年數)與「財富壽命」(指個人擁有足夠財力以維持理想生活方式的年數)之間的平衡,被視為實現充實且圓滿人生的關鍵。

《宏利亞洲康健調查》揭示了亞洲各地人們對老後人生觀的深刻轉變。身體、心理與財務的韌性比以往任何時候都更受到重視。唯有同等看待這三大福祉支柱,才能真正實現更高品質的生活。我們稱這樣的生活方式為「長壽新定義」。

尋找健康與財富的夥伴:思考如何打造一個不只是長壽,更是富足、平衡且充滿成就感的人生。調查指出,人們更加需要與全方位的解決方案提供者合作,以做出明智選擇、持續追蹤進展,最終實現「長壽新定義」的生活方式。

從今天開始規劃:在當下活得精彩,同時也要為未來做好準備。若想實現理想的長壽願景,就應同時重視「健康壽命」與「財富壽命」,讓生命更加長久、健康且精彩。

人們對健康的定義正在改變,與其追求完全無病,更多人更重視獨立性,專注於完成對自己最重要的事情。在台灣,各年齡層有74%的人都認為疾病是衰老的自然過程。對他們而言,健康的意義在於擁抱並享受生活,而不是被健康問題所限制。

有 40% 的台灣人正在面臨或擔憂身體/心理健康問題,而這些問題甚至會影響他們的生活方式。

然而,54%的人認為自己已經付出了足夠的努力來保持健康,並且覺得不需要再做更多。

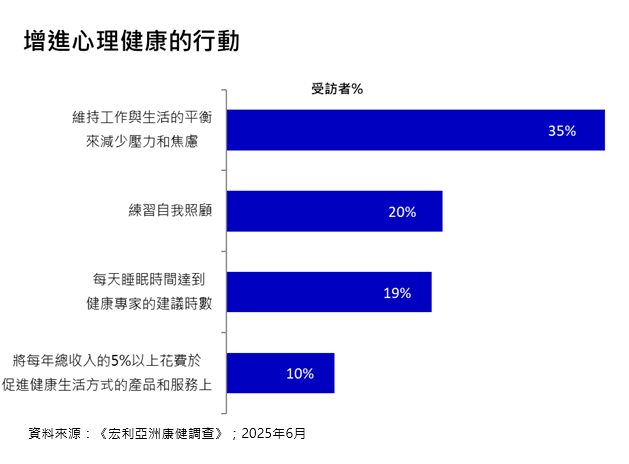

我們的研究顯示,若只重視身體健康而忽略心理健康,可能會影響充實生活的追求。要實現充實的生活,必須同時兼顧身心健康,保持平衡發展。

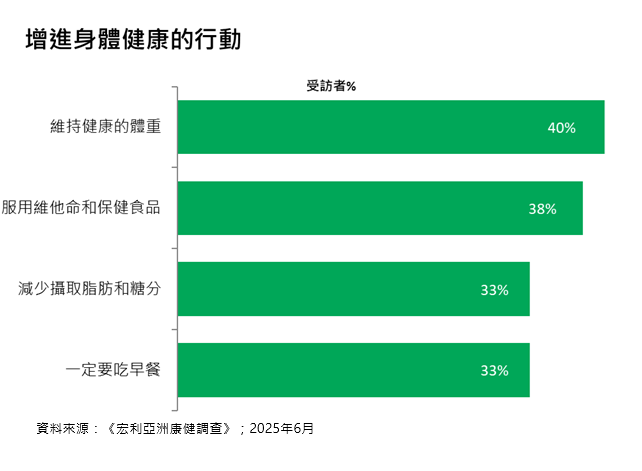

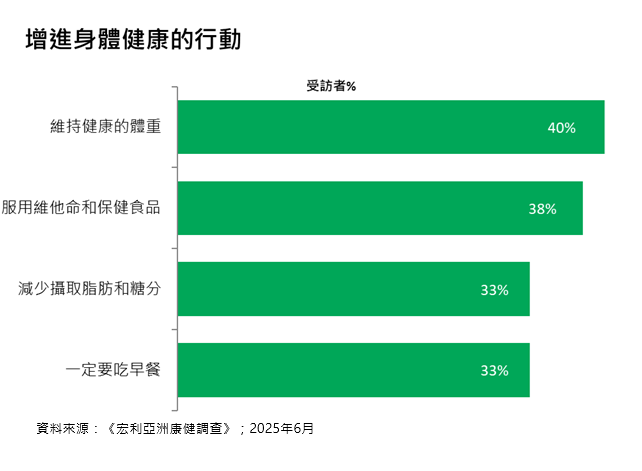

根據我們的觀察,人們往往對身體健康採取更多的預防行動,而相對較不重視心理健康。我們觀察到不同年齡層在健康預防行動上的顯著差異—55歲或以上的受訪者通常更專注於維護身體健康,而年輕一代則更傾向於尋求心理健康支持,並優先重視自我照顧。

為了管理與年齡相關的健康風險,55歲以上的受訪者一定會吃早餐、維持健康的體重,以及減少攝取脂肪和糖分。相較之下,年輕人在注重身體健康外,也重視減壓和維持工作與生活的平衡以維持心理健康。尋求治療師協助的作法在各年齡層中的偏好度普遍較低,但相對年輕的族群略微傾向於嘗試這些做法。

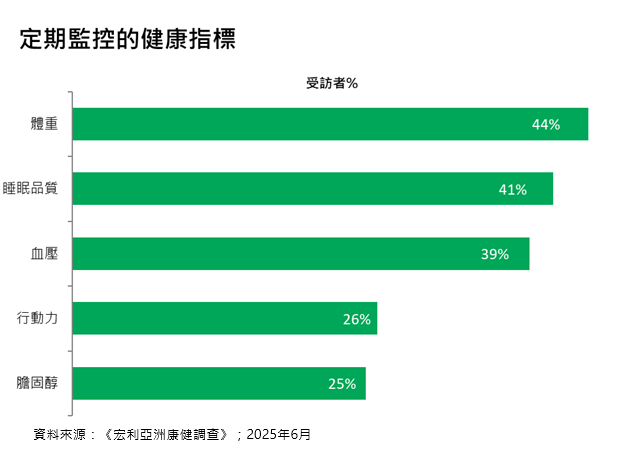

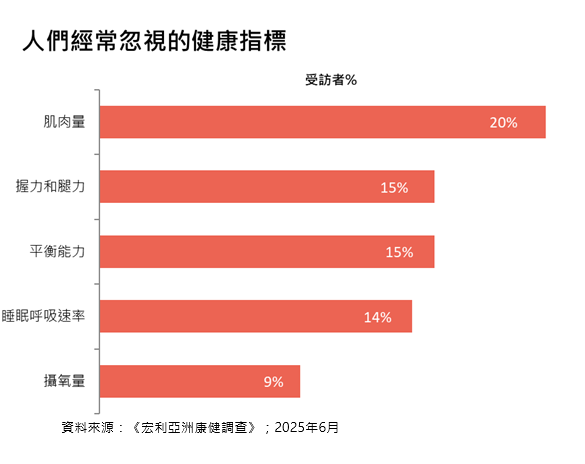

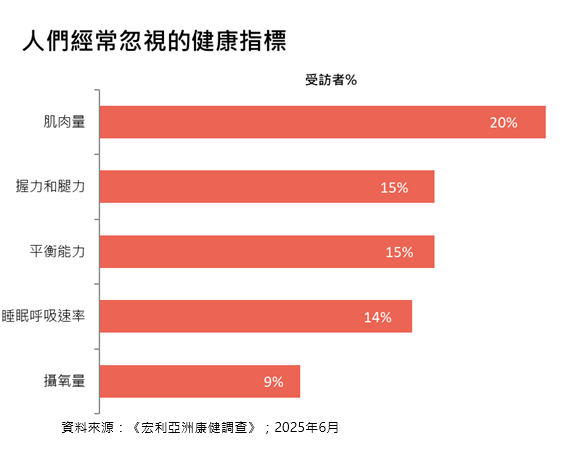

人們通常會關注一些熟悉的健康指標,例如體重、睡眠品質、血壓、血糖、行動力和膽固醇,以追蹤自己的健康狀況。然而,他們忽視了一些同樣重要但較不為人知的因素,如肌肉量、握力和腿力,以及平衡力等,這些因素已被科學證明是健康和長壽的良好預測指標。

我們觀察到的模式清楚地反映出:亞洲的健康和福祉正在進行重新定義,逐漸從以治療疾病為中心,轉變為更注重一種能夠獨立自主、快樂且有意義的生活方式。儘管這種轉變方向正確,但同時也暴露出一些值得關注的問題—尤其是缺乏先進措施來有效監測和維護個人健康—這最終可能會影響我們所期望的理想生活。

.jpg)

「健康就是財富」的觀念早已深入人心。然而,亞洲人對此觀念有更進一步的理解。事實上,人們越來越意識到,他們的心理健康在很大程度上取決於對自身財務狀況的安全感。

雖然人們意識到財務健康對生活的正面影響,但並不是每個人都能為未來做好足夠的財務準備。在台灣,有58%的受訪者表示,他們認為自己的退休金儲備不足。

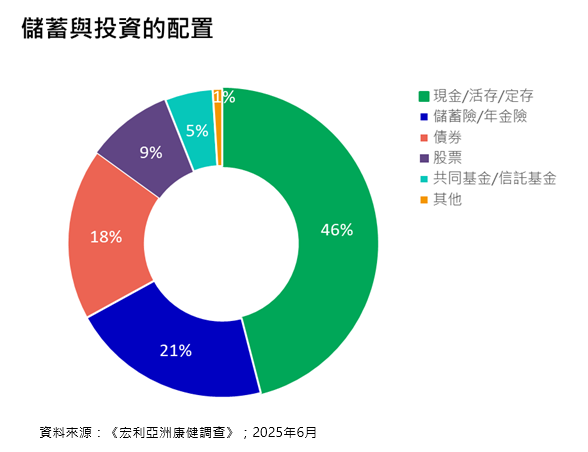

儘管如此,他們仍然視現金為「王」。他們的總資產中,現金、活存和定存占了46%,這包括所有的儲蓄和投資,但不包括房地產。而其餘的資產則分散投資於股票、共同基金或信託基金、債券以及年金保險等。

根據我們的觀察,未對未來設定明確財務目標的人,往往在退休準備方面顯得不足—部分原因是他們的儲蓄大部分是現金,這限制了財富隨著時間增值的可能性。

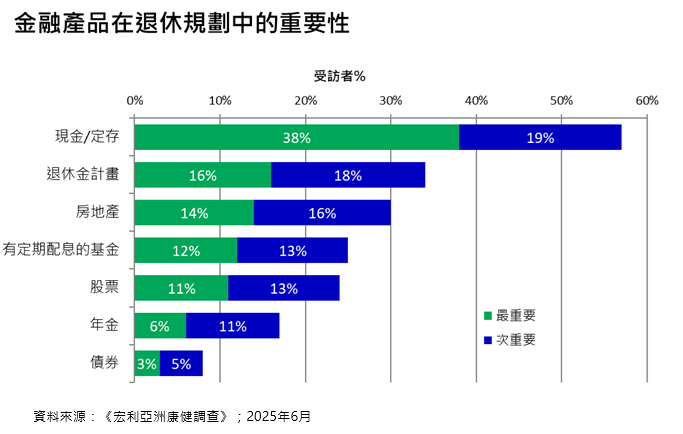

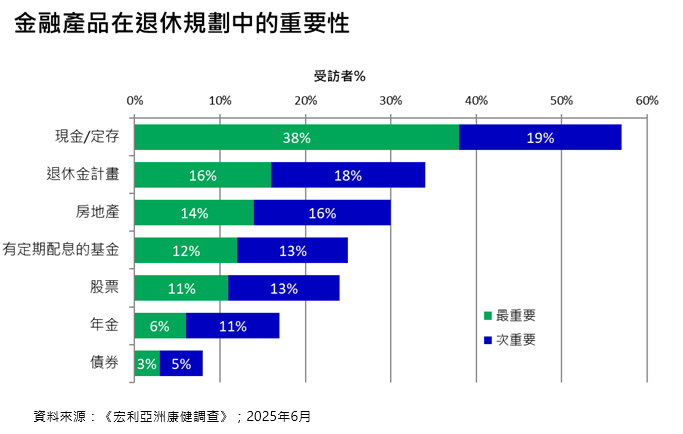

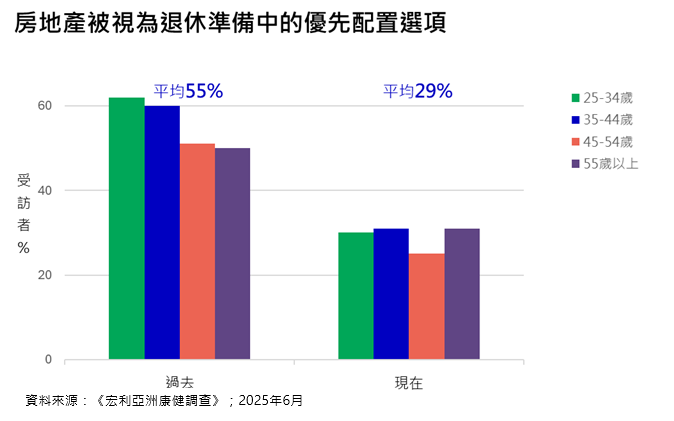

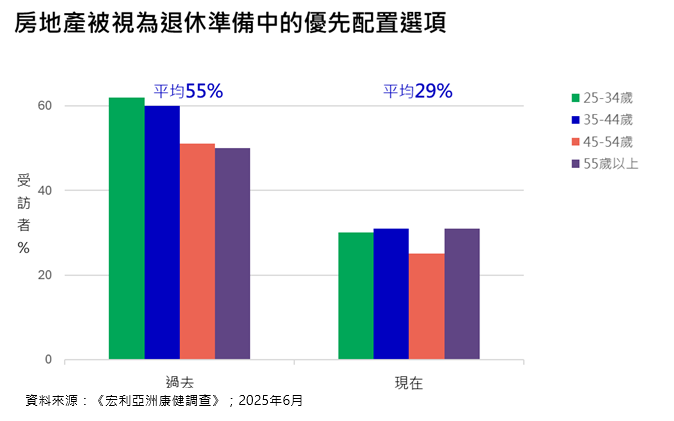

房地產被視為較安全的投資工具之一,僅次於現金/定存和退休金計劃。事實上,將近三分之一的消費者仍然將房地產視為其退休規劃的前兩大優先考量的選項之一。

然而,這種情況正在迅速改變:受訪者對於將房地產作為退休準備一部分的重視程度在過去幾年中顯著下降。如今,只有29%的受訪者將房地產視為其兩大退休準備優先考量的選項之一,相比過去曾有55%的人持有此觀點,比例已大幅下降。

這一轉變不僅是因為人們對房地產長期穩定性存在疑慮,也因為房地產不再被視為傳承家產。人們現在優先考慮其他價值,而非傳統的置業觀念。

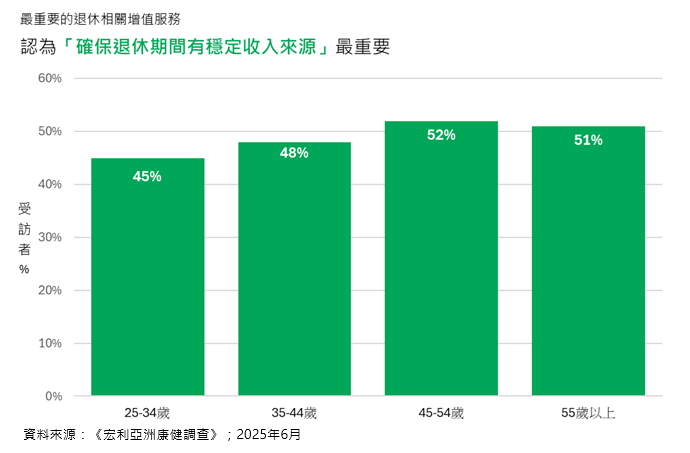

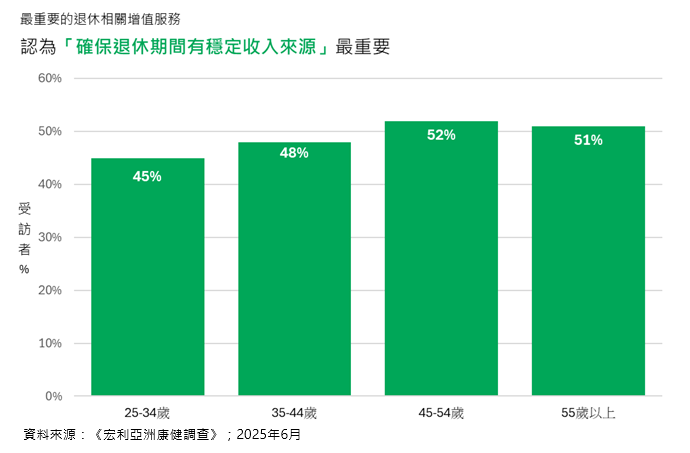

為了在晚年維持理想的生活方式,消費者尋求退休相關增值服務時,認為最重要的是確保退休期間有穩定的收入來源。這種需求在44歲以上的群體中尤為明顯。

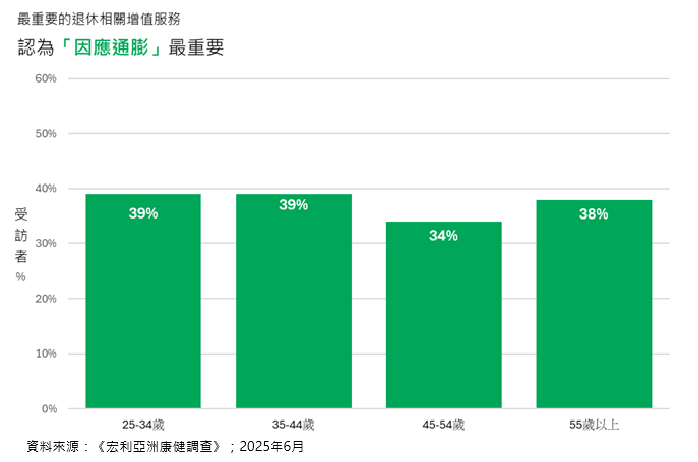

預期壽命延長,退休生活年期也將隨之增加,抵禦通膨因此也格外受到重視。台灣受訪者有37%認為這是最重要的退休相關增值服務,且在各年齡層的受重視程度幾乎一致。

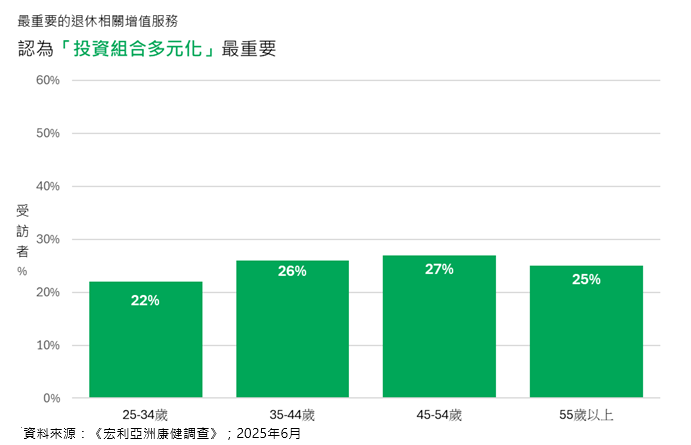

僅有約 25% 的受訪者認為投資組合多元化是最重要的退休服務。這可能是因為許多人將投資組合多元化視為理所當然的標準操作,而非能直接解決其迫切財務需求的獨特優勢。

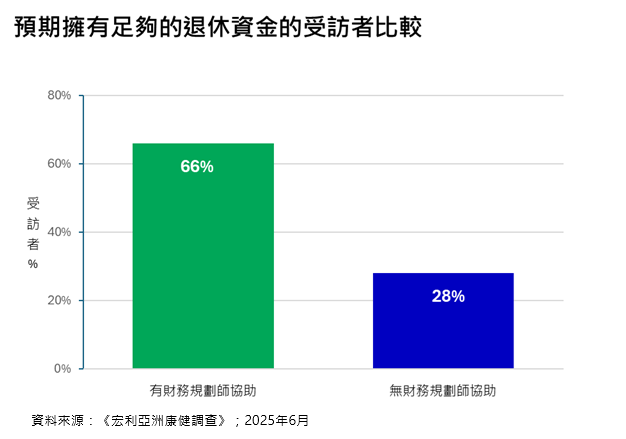

是否有尋求財務規劃師的專業建議,可能會使人們在退休財務準備的完善程度顯著提升。諮詢過財務規劃師的人,相較於未曾尋求專業意見者,更普遍地認為自己在退休生活的財務準備方面更具信心。

在台灣,有66%的消費者在接受專業財務規劃師建議後,認為自己在退休時將有足夠的資金;相較之下,未獲得此類協助者中,只有28%有同樣的信心。

《宏利亞洲康健調查》顯示,財務健康與整體生活品質之間密切相關,尤其在退休階段更為明顯。儘管亞洲的許多人認識到財務健康的重要性,但在準備方面仍有不足,許多人對於晚年是否能夠維持生活感到憂心。在這種情況下,積極的規劃和明智的財務決策變得至關重要。

關於《宏利亞洲康健調查》

《宏利亞洲康健調查》於2025年1月至2月期間進行,收集了來自九個亞洲市場(包括中國、香港、台灣、日本、新加坡、越南、印尼、菲律賓和馬來西亞)超過9,000位年齡在25歲或以上(包括60歲以上)人士的意見。查閱調查數據資料,請見 https://www.manulife.com/en/news/Asia-Care-Survey-2025.html。

中文版本為原英文版本的翻譯,僅供參考。若中文版本與英文版本之間有任何不一致或歧義,應以英文版本為準。

參考資料:

1. Harvard Health Publishing, June 2024. Longevity: Lifestyle strategies for living a healthy, long life

2. Medical News Today, July 2025. Longevity: 8 habits can add 24 years to lifespan, new study finds ; Verywell Health, January 2024. Longevity To-Do List for Your 30s